学校の先生のよく聞く悩み。

生徒のやる気がなくて、取り組んでくれない。

すごくよくわかる。

自分も小中高のとき、やる気が起きなくて取り組まないことがあった。

この悩みって、学校の先生に限ったことではないかもしれない。

会社でも、部下がやる気なくて自分から行動しないとか。

この悩みを聞くと、思い出す出来事がある。

クワガタとゼリーと私。

私が子どもの頃の話。

夏休みにクワガタを捕まえて、家で飼うことにした。

母親にエサとして、クワガタ用のゼリーを買ってもらった。

私はクワガタがゼリーを食べる瞬間が見たくて、ずっと見ていた。

しかし、全く食べないっ!!!

終いには、ゼリーがある方向とは逆に歩き出す始末!!

「おい!クワガタ!!ゼリー食べてよっ!」

どうしてもクワガタがゼリー食べる瞬間が見たい。

私は、クワガタを強引にゼリーの前まで連れていった。

ほれっ。食べてくれ。

でも、クワガタはゼリーをシカト。

「今はいらないんすよ。」

そう言っているように見える。

そっちがそうなら力技だ。

幼い私は、クワガタを縦にして、ハサミの部分をゼリーに刺した。

(クワガタよ。あの時はごめんなさい。)

若気の至りだとしても、子どものやることは卑劣だ。

クワガタも上から縦に食べるような姿勢で食事したことがないだろう。

逆に、食べたくても食べられないんじゃないか。

そもそもクワガタの口ってハサミの真ん中にあるの?

全然ゼリーを食べる気配がないクワガタを見て、私は思った。

「こんなにゼリーを食べて欲しいと思っても、食べてくれないのね…」

クワガタがゼリーを食べるか食べないかに、私の想いは関係ない。

食べるか食べないかは、クワガタ自身が決めることなのです!!

イギリスのことわざが意思決定の本質を秀逸に表現している

クワガタとゼリーの経験から、「ホントそうだよね」と思うイギリスのことわざがある。

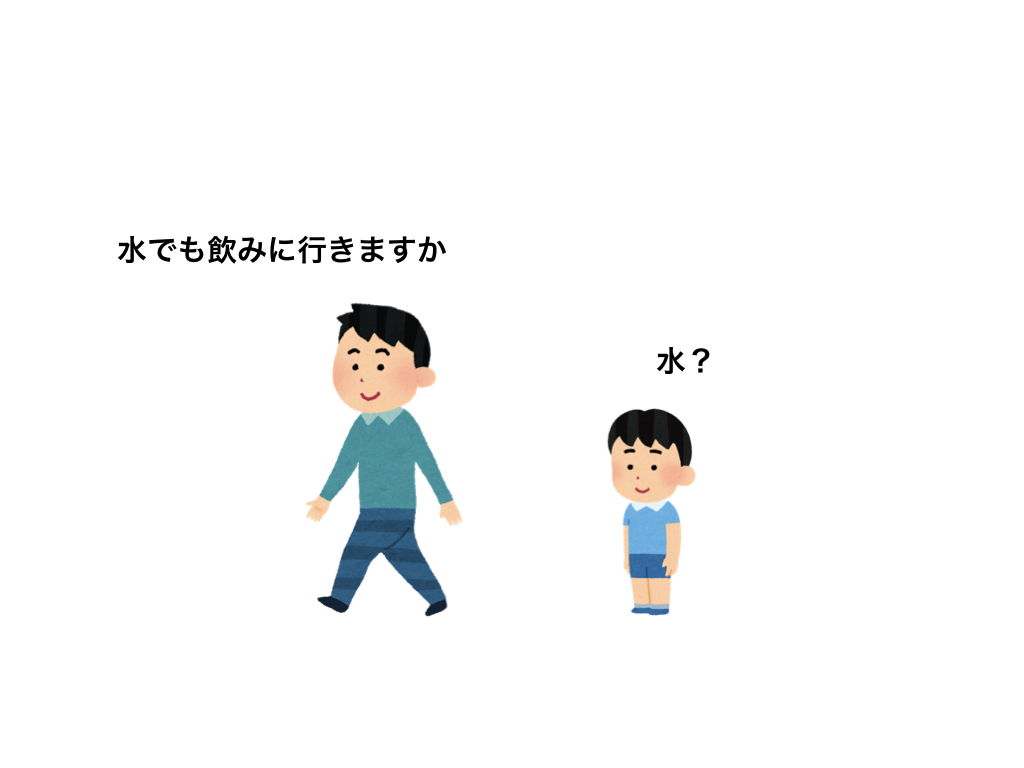

You can take a horse to the water, but you can’t make him drink.

(馬を水辺に連れて行くことはできても、水を飲ませることはできない)

何事も最終的に決めるのは本人だという意味だ。

まさに、クワガタとゼリーの私の経験と一緒!

クワガタをゼリーにぶっ刺すことはできても、食べさせることはできない!

このことわざを体感していたので、伝えたいことはビシビシわかる!

そして、このことわざが、学校の先生の果たすべき役割だと思う。

例えば、授業するとき。

こちらがどんなに教材を工夫して、すごく楽しく内容が理解できるようにデザインしていても、やらない子はいる。

全員食いつかせるってホント難しい。

学校の授業って、生徒にとって椅子に座っていれば目の前で授業が勝手に始まる。

きっと、疲れてる子もいる。

プライベートで色々あって、気分が乗らない子もいる。

そのきょうかが心底興味ない子もいる。

やらない側にも、きっといろいろな事情がある。

だから、学校の先生がどんなに頑張っても、やるやらないは生徒が決める。

ことわざが伝えたいことは、この事実です。

なーんて考えたら、暗くなっちゃう!!

学校の先生が辛すぎるじゃないか!!

生徒は馬じゃなく、ヒューマン!!

だから、何とかなるだろっ!!

先生は楽しそうに騒ぐことが大切

やるやらないを決めるのは彼らだけど、水辺まで連れていってからやれることがあるはず!

だから、こんな風に考えてはみませんか!?

ここからが、勝負ポイント。

生徒には言葉が通じるので、諦めずに続けます。

このように、騒ぎ立てます!

演じてもいいから、楽しそうに!!

そうすると、

こんな子たちがポツポツ出てくるかもしれない。

水を飲む子たちが増えれば、何となく全体が「え?美味しいの?」みたいな空気になる。

水を飲んだ子たちは、それぞれ感想とか呟き出すでしょう。

「あれ、美味しいな」

「これなら、うちの水のほうがおいしい」

「もっと冷えてたら、美味しいのに」

などなど。

こうなれば、こちらのもん。

彼らの感じたことをイジりつつ、次に繋げていけばいい。

馬なら無理でも、人なら水を飲んでもらうことができるかもしれない。

(いくら諦めずに騒いでも、やらない子いますけど…)

子どもたちに、まだ知らないことを経験してもらって、それぞれどう考えるのか。

そのプロセスをデザインして提供できれば、素敵です。

学校の先生の役割は、楽しそうに騒ぐこと。

学校の先生ってクリエィティブな仕事です。